本日の東京新聞朝刊に、中国の習近平国家主席がサウジアラビアを訪問し、アラブ諸国の首脳らと会談したとの記事が掲載されていた。

サウジアラビアは米国に次ぐ世界第2位の原油の生産国である。一方、中国はエネルギー輸入大国であり、とりわけ原油の輸入は世界第1位で、第2位の米国と第3位のインドを合計した量よりも多い。双方の思惑が一致したのであろう。

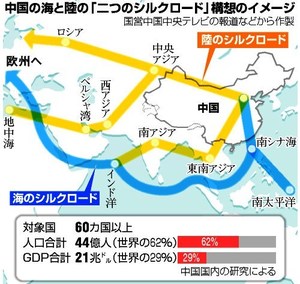

中国外交の強かさが伺われる記事内容である。サウジアラビアの敵国であるイランとも関係を結びつつ、包括的な戦略パートナーシップまで合意にこぎつけている。ペルシャ湾と紅海に挟まれたアラビア半島は中国の「一帯一路経済圏構想」の中核を担っているといってもよい。サウジ王室が提供した習近平とムハンマド皇太子の握手の写真など、映画のワンシーンのように計算された構図となっている。