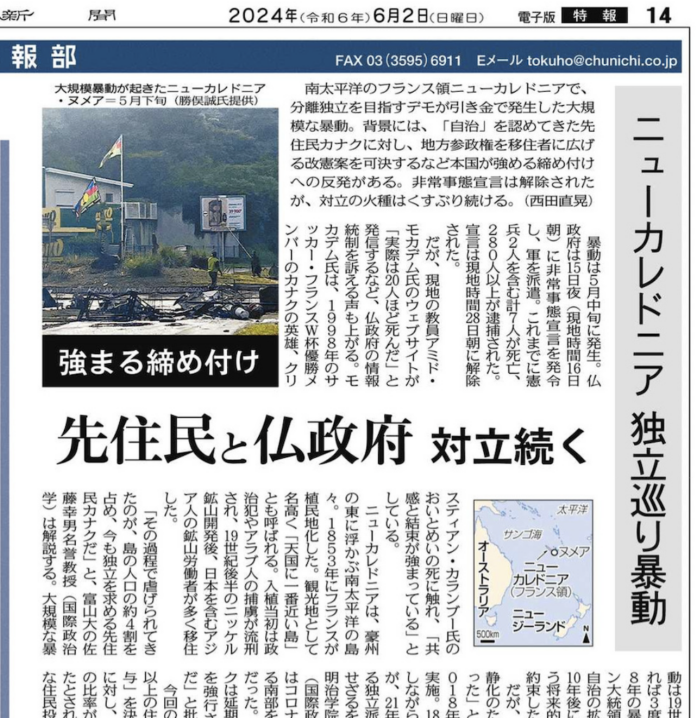

本日の東京新聞朝刊に、南太平洋のフランス領ニューカレドニアの暴動に関する記事が掲載されていた。

ニューカレドニアといってもピンと来ない人が大半であろう。オーストラリアの西部の太平洋に位置する、観光地として有名なフランスの海外領土である。1800年代の話になるが、イギリスとフランスは太平洋やインド洋の島々をつぎつぎと支配していった歴史がある。そのため、フランス排他的経済水域(EEZ)はアメリカに次いで、世界第2位となっている。EEZ内の海産資源や海底資源を維持するために、フランスは飴と鞭を使い分けながら海外領土の自治や独立を抑えてきた。また、太平洋やインド洋におけるプレゼンスを示すために、フランス軍の基地も置かれている。

アフリカでも旧フランスの植民地であったチャドやニジェール、コートジボワールでもイスラム教徒とフランス寄りの政府との間で紛争が続いている。植民地支配という負の歴史にフランス政府がどのように向き合っていくのか、歴史認識が問われている。