本日の東京新聞夕刊記事より。

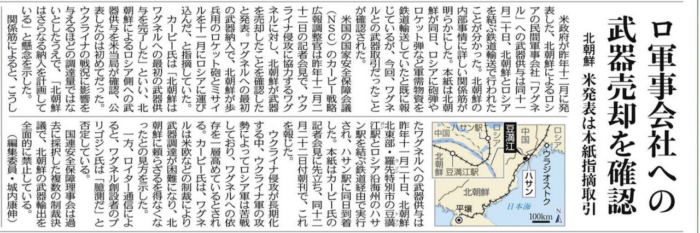

「ロ軍事会社への武器売却を確認」

本日の東京新聞朝刊に、北朝鮮がロシアの軍事会社に砲弾やロケット弾などの軍需物資を鉄道で密輸していたとの記事が掲載されていた。

第2次世界大戦まで遡りたい。アメリカやイギリス、中国、オランダなどが、満州事変(1931年)以降、中国への軍事侵攻を止めない日本に対して、「ABCD包囲網」と呼ばれる経済封鎖を実施した。石油や鉄鉱石などの軍需物資を輸出を規制と、対日資産の凍結が柱となっている。追い込まれた日本は、真珠湾攻撃の暴挙に出るが、徐々に対日経済制裁によって戦争を継続できなくなっていった。広島・長崎への核兵器使用が全く必要ないほど、1945年の半ばには、日本は壊滅状態に陥っていった。

第2次世界大戦を好例とすると、ロシアのウクライナ侵攻や北朝鮮の弾道ミサイル乱発射に対する一番有効な方法は、近隣諸国が一致団結して経済制裁を行うことである。安保理決議によって北朝鮮の武器輸出は全面的に禁止している。満州事変に対し国際連盟はリットン調査団を派遣したように、国連は北朝鮮とロシア国境の動きに最大限の抑止をかけるべきである。

古代バビロン王朝のハンムラビ法典にある「目には目を、歯には歯を」の復讐罰ではなく、戦争をチャンスと捉える政府や軍事産業の資金の流れを止めることである。現在岸田政権が着々と戦争準備を進めているが、主権者である私たちが取るべき選択は、岸田政権や日米の防衛産業に流れる税金を止めることである。政治を変えていくことこそが、戦争を止める一番の特効薬である。

1年生は来年度、近代の日本と世界の歴史を学ぶ「歴史総合」を学ぶが、歴史用語の暗記に齷齪(あくせく)するのではなく、なぜ日本が戦争に突っ込んでいったのか、その背景を学んでほしい。

「インド人口 今年世界一へ」

本日の東京新聞朝刊に、今年2023年に14億1200万人の人口を抱えるインドが中国を超えるとの記事が掲載されていた。合計特殊出生率が人口を維持するだけの2.1となっており、若年層がインドでは、さらに人口が膨れ上がっていく。一方、中国は、合計特殊出生率は2020年こそ日本と同じ1.3だが、ゼロコロナ対策以降の2021年は世界最低レベルの1.16という報道もある。高齢層が多い中国は今後10数年でグラフの想定以上に人口を減らしていくことであろう。

一人当たりGDPは 2,277ドル(2021年)であり、モディ首相が唱える2047年に先進国の仲間入りという目標は遥かに遠いが、2021年のGDP成長率は8.9%(世界平均は2.3%)となっており、この時代に世界トップレベルの成長カーブを実現している。貿易面でも米国やUAE(アラブ首長国連邦)との関係を深めており、インドの注目度はますます高まっている。

3学期は南アジアの続きから入っていくが、地形や宗教よりも工業や第3次産業に焦点を当てていきたい。

「ブラジル ルラ大統領就任」

本日の東京新聞朝刊に、ブラジル新しい顔となった左派のルラ大統領の就任式の模様が報じられていた。経済優先でアマゾンの熱帯雨林の伐採を進め、コロナ対策を事実上放棄したボルソナロ前大統領に代わって、どれほどの力を発揮するのか注目の的である。

ブラジルは面積が851.2万平方キロメートルと日本の22.5倍もあり、人口も2億1400万人と日本の2倍近い。言語はポルトガル語で、カトリックが6割を占める。2021年の経済成長率は4.6%もあり、この成長が前政権の人気を支えていたのであろう。一人当たりGNIは7,518米ドル(2021年)とそこそこの数値となっているが、失業率も10%近くあり格差が広がっているという。

輸出品の大きな割合を占めるのが熱帯雨林下の鉄鉱石である。また、セラードと呼ばれるブラジルの中西部では大豆栽培と、大豆を飼料として牛肉の生産が盛んである。また、中国は大豆の輸入量で世界の6割を占めており、ブラジルで作られた大量の大豆が中国に輸出されている。

| 鉄鉱石生産量(2020) 1:オーストラリア 2:ブラジル 3:中国 大豆生産量世界ランク(2021) 1:ブラジル 2:米国 3:アルゼンチン 牛肉生産量 1:米国 2:ブラジル 3:中国 4:アルゼンチン |