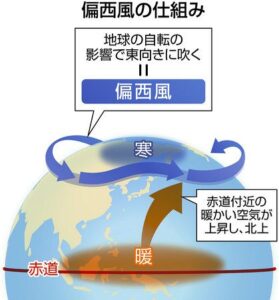

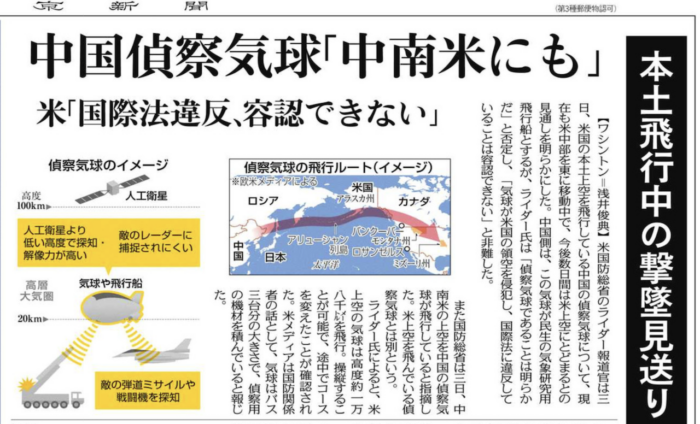

本日の東京新聞朝刊に、中国の米国上空に現れた中国の偵察気球の飛行ルートが図示されていた。ちょうど北緯35度から60度付近を帯状に蛇行しながら吹く偏西風に沿っていた。少し解説を加えると、地球は地軸が23度傾いているので、夏は気候帯が大きく北上する。それに伴い偏西風も高緯度地域に追いやられてしまう。一方冬は気候帯が南下するため、偏西風の活動域が広がり、風力も強くなることが知られている。また、偏西風は別名ジェット気流とも呼ばれ、航空機が飛ぶ高度12,000メートル付近を流れ、秒速100mにも達し、航空機の運行にも影響を与えている。

今回の中国から飛ばされたとされる気球は、冬の強い偏西風に乗って米国本土まで飛んで行ったと考えられる。この発想は戦前の日本軍が採用しており、1944年から45年の冬に風船に時限爆弾を積んで、ジェット気流を利用して太平洋を越えて米国本土を直接攻撃する風船爆弾なるものを実戦投入していた。実際に9,000発飛ばしたうちの1,000発ほどが米国に到着したとのことである。