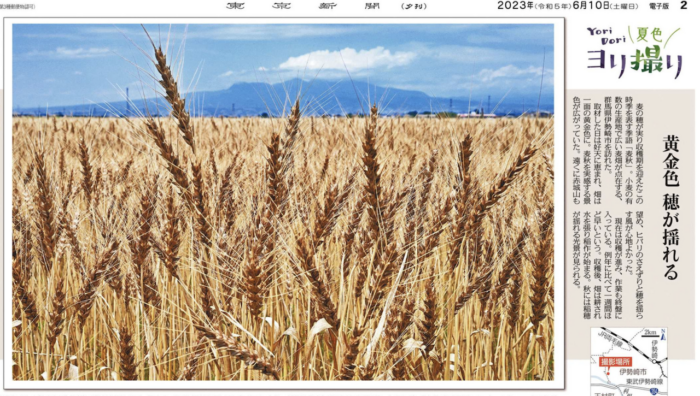

「黄金色 穂が揺れる」

本日の東京新聞夕刊に、群馬県伊勢崎市の小麦畑の写真が紹介されていた。

写真右側の紹介文に、収穫後は畑を耕し、水を張って稲作が始まると書かれている。米と麦の二毛作というと筑紫平野の広がる福岡県と佐賀県の専売特許だと思っていた。ネットで調べてみると、群馬県は水捌けの良い関東ローム層が県土の大半を占めているため、米よりも小麦栽培の方が適している土地だということだ。

また「二毛作」で検索していたところ、淡路島の玉ねぎも二毛作であり、稲の裏作として作られているのを知った。種まきは9月、定植(植物を苗床から畑に移して本式に植えること)が12月、そして5月から梅雨入りの直前までがタマネギの収穫時期である。稲作の裏作としてぴったりである。淡路島の温暖な気候が影響しているとのこと。

「エルドアン氏 優勢か」

本日の東京新聞朝刊にトルコ大統領選挙の決選投票の情勢が報じられていた。

エルドアン氏も移民に不寛容な政策をとっているのに、野党候補は更なる移民排除を訴えているという。エルドアン氏の前任のアブドゥラー・ギュル前大統領(在任 2007年8月28日 – 2014年8月28日)はバランスの取れた大統領で、まさにイスタンブールの置かれている位置に象徴されるように、欧州と中東の接点、イスラム教勢力とキリスト教勢力の緩衝材としての役割を果たしてきた。(クルド人に対する姿勢は評価しないが)

授業の中でも紹介したが、エルドアン前大統領はシリアやアフガニスタンの難民がトルコ国内に留まらないように、ギリシア国境付近へ強制的に追い出し、EUに難民を押し付けてきた。イスラム教の盟主であるトルコを頼ってきた難民にとっては手酷い仕打ちである。そのエルドアン政権よりもさらなる排外主義が打ち出されようとしている。

ウイシュマさんを見殺しにしたとも言われている名古屋入管を抱える日本も遠い国の話ではない。つい先日も日本維新の会の梅村みずほ議員が、国会の場において日本の滞在資格が甘いと口汚く批判したばかりである。週2回の地理総合の授業であるが、難民を取り巻く国内外の現状を伝えていきたい。

「過疎化進む足尾 観光に活路」

本日の東京新聞夕刊に授業中に紹介する予定の足尾町の過疎化に関する記事が掲載されていた。

ちょうど授業でも紹介するところだったので、興味深く読んだ。

大正時代には38,000人が暮らしていた町だが、現在では1500人余りに過ぎない。富岡製糸場や北九州の明治期の工場が世界遺産となって観光客を集めているのに肖(あやか)ってか、大正時代の産業遺産を観光の目玉にしようと、日光市が先導して再開発を進めている。

足尾銅山の坑道跡も公開されており、トロッコ列車や温泉などもあり、十分に観光地としての可能性を感じる場所である。北九州の世界遺産登録でも話題になったが、産業遺産は負の側面も併せて紹介したい。田中正造に代表される足尾銅山鉱毒事件や川俣事件なども含め、日本の行き過ぎた産業革命で苦しんだ農民にも焦点をあてた遺産登録を期待したい。

「スーダン 周辺国の思惑」

本日の東京新聞朝刊に、衝突が続くスーダン情勢に関する記事が掲載されていた。スーダンは国土面積が188万平方キロで日本の5倍と広い。人口は4300万人でアラブ人の他、200以上の部族が混在する多民族国家である。言語もアラビア語を公用語とするが、多数の言語が話されており、宗教もイスラム教の他、キリスト教や伝統宗教も信仰されている。

2011年にスーダンから南部のキリスト教カトリック信者の多い南スーダンが独立している。しかし、分離後も紛争が続き、スーダン、南スーダンとも一人当たりのGNIは飢餓ラインの1,000ドルを下回っており、世界最貧国に位置付けられている。

外務省のデータによると、輸出品目に石油、食用油、金、家畜(羊)などがあり、輸出・輸入とも貿易相手国は中国がトップとなっている。さらに港湾施設や農業施設なども中国の投資で作られており、スーダンには還元されず、貧困が加速する結果となっている。今回の衝突で使用されている武器・弾薬も中国製が占めているという点を書き加えておきたい。