本日の東京新聞夕刊に、能登半島の復興住宅に3Dプリンターで作られた住宅の建設が始まったとの記事が掲載されていた。ここ数年、3Dプリンターの普及が凄まじく、さまざまな分野で利用されている。材料が書かれていなかったが、小物製作でよく使われるABS樹脂ではなく、コンクリートが利用されているとの情報もある。紫外線を浴びるので、マイクロプラスチックの

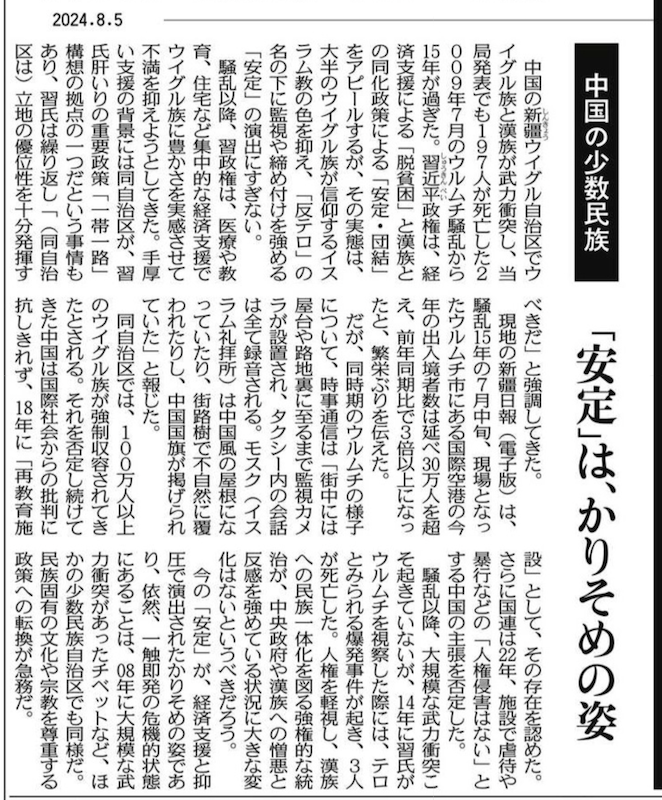

「中国の少数民族」

本日の東京新聞朝刊の社説に、新疆ウイグル自治区での中国政府の弾圧に対する批判が掲載されていた。新疆ウイグル自治区は中国の内陸の奥に位置する砂漠地域にある。漫画「ドラゴンボール」にも登場する牛魔王が暮らす火焔山があることでも知られている。住民は2,500万人ほどで、多くはイスラム教を信仰している。しかし、台湾やチベット自治区、内モンゴル同様、中国共産党以外の「信仰」を認めない習近平体制以後、漢民族による同化政策が激化している。

記事にもあるが、街中の屋台や路地裏まで監視カメラが設置されたり、タクシー内の会話は全て録音されたり、イスラム教徒にとって大切な礼拝所も中国風に改装されたりと、漫画に登場する独裁国家のような状況が広がっている。全くもって酷い話である。

最後に「民族固有の文化や宗教を尊重する政策への転換が急務だ」とまとめられているが、これは中国だけでなく、イスラエルやロシア、ミャンマー、シリアでも鳴らすべき警鐘である。