本日の東京新聞朝刊に、米軍と日本政府で、米軍人を容疑者と認定した性犯罪について沖縄に伝達する方針を決定したとの記事が掲載されていた。

この事件の詳細については、1学期の歴史総合の期末考査で出題している。この記事の背景には、日本の国土の0.6%の沖縄に在日米軍基地の74%が集中している現状と、極めて不平等な日米地位協定(在日米軍が日本国内で円滑に活動できるようにするために特別な権利を定めた協定)の問題がある。日米安保は歴史総合の教科書の用語ではなく、現在も日本に苦痛を与えている問題だという認識を大切にしたい。

「円の国際価値 過去最低に」

本日の東京新聞朝刊に、通貨の国際的な価値を示す「実質実行為替レート」で、円の価値が過去最低を記録したとの記事が掲載されていた。通貨政策は政治経済の分野なので、地理的に言うと、日本で働いても価値の低い円でしか給料がもらえず、国際的な基準に照らすと安い賃金で働かせられることになってしまう。2023年の一人当たりの名目GDP(ドルベースだと、日本人が働いて稼ぐ給料は世界第34位である。プエルトリコやキプロス、バハマよりも下である。つまり、日本で働くよりもプエルトリコやキプロスで働いた方が、ドルベースの給料は高いのである。少子高齢化で活力を失っている日本市場に進出する企業は少なく、若者は日本を離れ、いよいよ日本の崩壊が始まっていることを予期させる記事である。

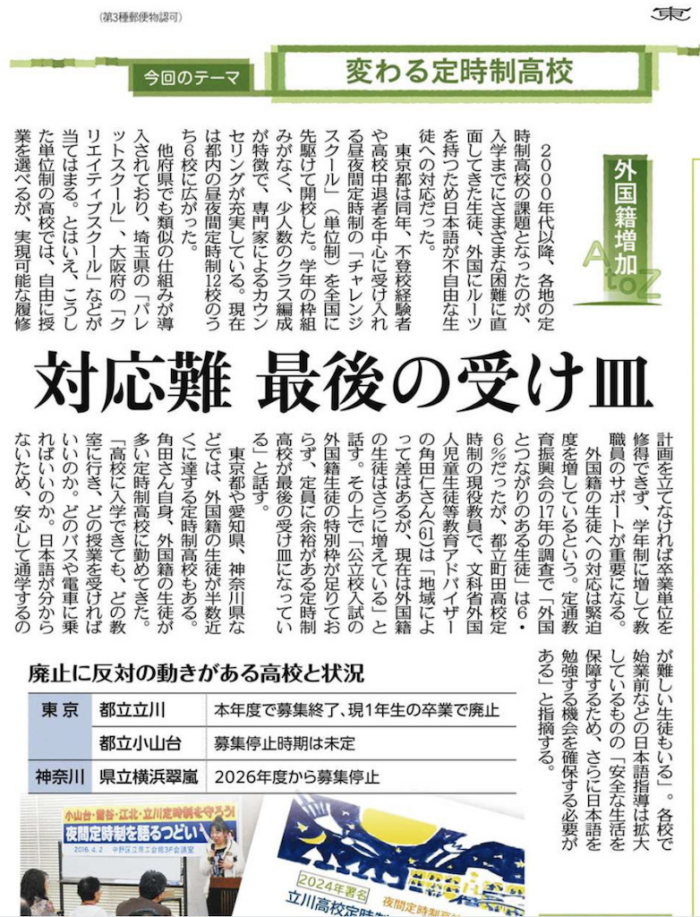

「対応難 最後の受け皿」

本日の東京新聞朝刊に、日本全国で定時制高校が変わってきたとの記事が掲載されていた。

1993年の962校から2023年には621校と3分の2にまで減っている。また、働きながら学ぶ生徒は減少の一途をたどっており、2016年現在、定時制の生徒の50.8%は無職、パートやアルバイトが46.2%、正社員がわずか2.2%となっている。また生徒が抱える事情も「不登校経験」や「特別な支援が必要」「心療内科の通院歴」などが上位を占めている。

そうした状況の中で、日本語を母語としない外国籍の生徒の割合が増えている。記事にもあるが、全日制高校の入試の外国籍生徒の特別枠が足りておらず、定員に余裕のある定時制高校が最後の受け皿になっている。

全日制高校で定員に余裕のある学校もあるが、そうした学校では日本語の指導やサポートを受けることはできない。本来は全日制で行事や部活動など様々なことを経験してほしいと思うが、定時制ならでは手厚いサポートもまた必要である。学校だけで抱え込まず、日本語のボランティアスタッフの協力も得ながら、全日制でも定時制でも学ぶ機会を設けていくべきである。